UPDATED

LAST UPDATED

知ってると知らないじゃ大違い!

ローマン体のかたちをじっくり見てみると…?

前回は書体とフォントの違いについてまとめましたが、今回は欧文書体についてもう少し掘り下げてみたいと思います。

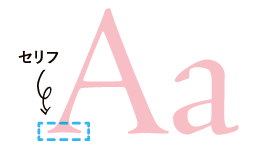

ローマン体の定義

ローマン体とはアルファベットのセリフ体書体のことをいいます。ちなみにセリフのない書体をサンセリフ体といいます。

ヴェネチアン・ローマンからオールド・ローマンへ

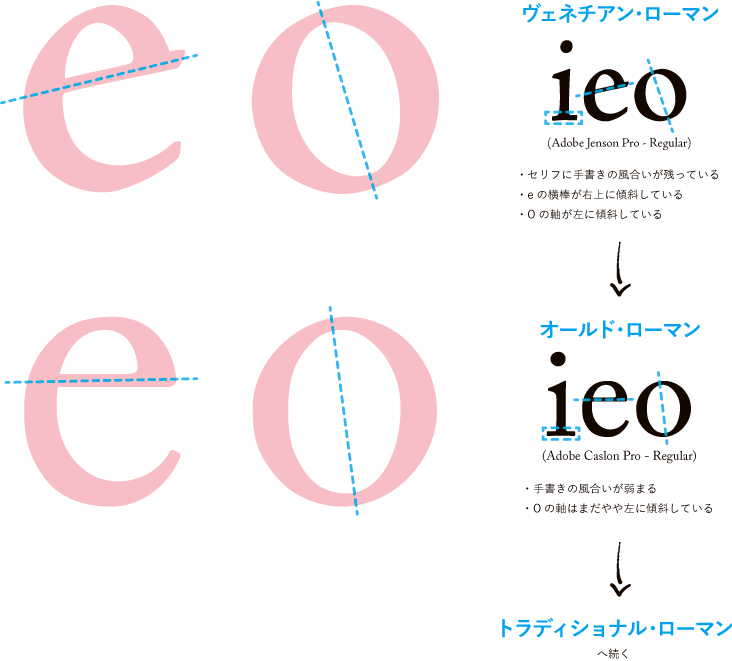

さて、これからご紹介したいのが本題のローマン体のかたちの変遷についてです。

文字は制作当時の環境やデザイナーにより形は様々です。そういった特徴は「形」はもちろんですが特に「文字の軸」や「太さ」 でみることができるので、そこに注目して見てみましょう!

まず印刷された欧文書体の最も初期の形をヴェネチアン・ローマンといいます。印刷書体はイタリアから発展していくのです。

書体の特徴としては o や e の軸が左に傾斜しており、また e の横棒は右上に傾斜しています。ストロークの縦横の太さに大きな差はありません。

とても手書きの風合いが見られるローマン体です。

1570 年にニコラス・ジェンソン(1420-1481)によって印刷されたものが有名で、アドビから「Adobe Jenson」という復刻版がリリースされています。

その後 O の左に傾斜している軸の傾きは小さくなります。そして e の横線が水平になり、ストロークの縦横の差が大きくなります。

これらはオールド・ローマンと呼ばれます。

クロード・ギャラモン(1480-1561)が制作した「ギャラモン」や、ウイリアム・キャズロン1世(1692-1766)らが制作した「Caslon」もアドビから復刻書体が作られています。

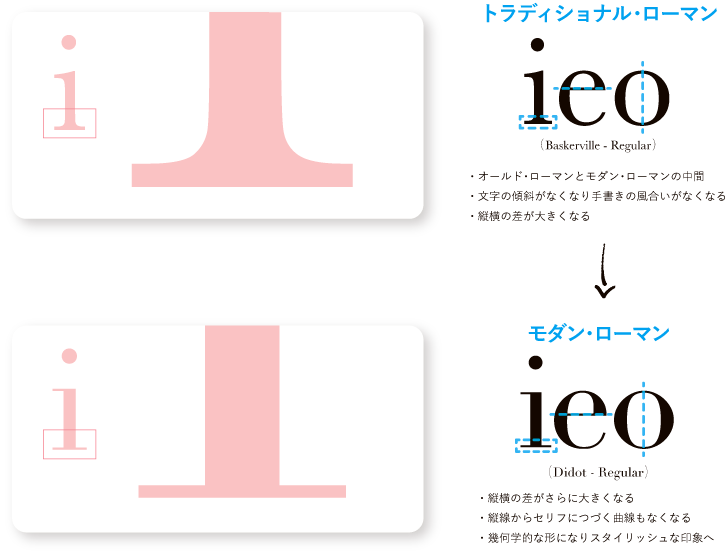

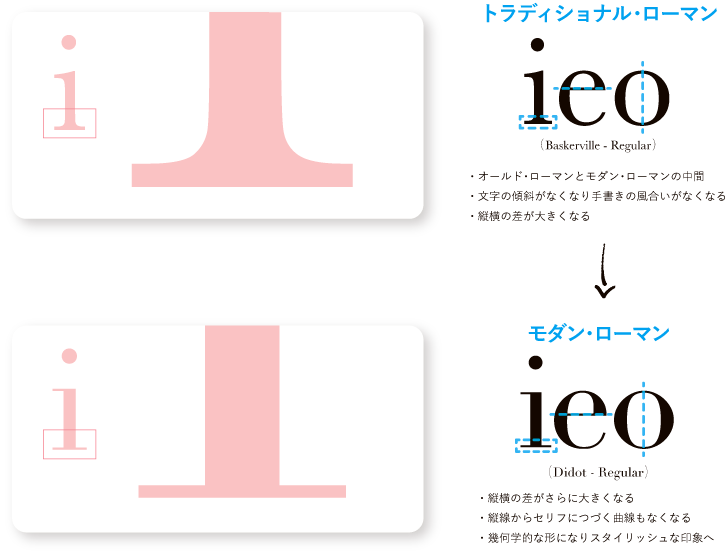

トラディショナル・ローマンからモダン・ローマンへ

そして、文字は手書きの風合いが消え、より幾何学的な形に整えられていきます。それはトラディショナル・ローマンと呼ばれ、 オールドローマンからモダン・ローマンの中間に位置します。

線が水平垂直に整えられ、太さや字面の大きさや重心が揃うと、文章を読むときにノイズが減り可読性があがります。その ため手書きの形からより幾何学的な形に変化していくのは、欧文書体だけではなく和文書体にも見られる流れです。

トラディショナル・ローマンの有名なものにジョン・バスカヴィル(1706-1775)の「バスカービル活字書体」があります。 この時期になりはじめて o の傾斜がなくなり、また縦線がより太く横線がより細くなります。

そして「Dibot」へ続きます。「Dibot」はモダン・ローマンの有名なもののひとつです。縦線横線のコントラストがさらに 大きくなり、手書きの風合いが排除され、スタイリッシュな印象になりました。

まとめ

オールドスタイルからモダンとそれぞれの持つ印象ってとっても違うと思いませんか?

デザインの変化を追っていくと、そ の軌跡に意味があって面白いな~と私は思います。

そして、「ローマン体」ではなく、

「親しみやすくやさしい印象を持たせたいならオールドスタイルのローマン体」

「本文用に 読みやすくしたいからトラディショナル」

「見出しで見に留まってほしいからコントラストのあるモダンローマン」

などなど、もう一段階細かな書体設定ができるようになるためには、知ってると知らないじゃ大違いなのです。

参考文献●小宮山博史編『タイポグラフィの基礎』2010 発行、株式会社誠文堂新光社

Written by Kuniyoshi